À travers ces cinq chapitres, nous avons pu répondre au problème du "comment". De quelle manière en sommes-nous arrivés à cette surabondance de microtransactions dans les jeux modernes ? Mais une autre question demeure, celle du "pourquoi". Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette surabondance de microtransactions dans les jeux modernes ? Parce que les éditeurs sont des ogres qui veulent toujours plus d’argent, sans se soucier du consommateur ? À la vue de certains éléments décrits dans ce dossier, on pourrait le penser.

Après tout, en 2005, le Star Wars : Battlefront II de Pandemic Studios ne proposait ni Season Pass, ni lootboxes. Alors pourquoi, 12 ans plus tard, son reboot édité par EA sort sur le marché, armé de toutes ces pratiques poussant le joueur à dépenser toujours plus ? La réalité est légèrement plus complexe que ça. Les microtransactions ne sont, à l’origine, que l’arme principale d’une nouvelle philosophie : le Game As A Service (GAAS). Et si la transition vers ce nouveau modèle a permis de faire décoller le profit au-delà des attentes, son instauration était avant tout destinée à compenser une hausse inévitable des dépenses.

De 1,7 à 40 millions de dollars

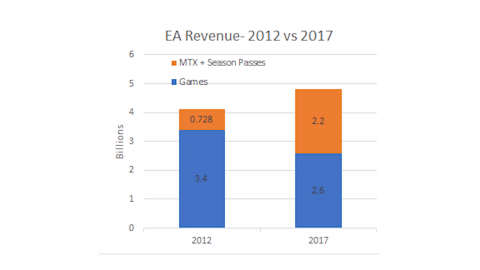

Tout d’abord, il faut savoir qu’un jeu classique, sans DLC, rapporte entre 70 et 80% de ses recettes durant les mois qui suivent son lancement. Cela induit donc des revenus très irréguliers pour les studios. Pour contrebalancer ce problème, les éditeurs avaient pour habitude de multiplier les sorties et donc, les chances de renflouer les caisses. Ainsi, en 2005, la firme Electronic Arts a publié 42 titres. Étonnamment, en 2017, elle n’en sort plus que 13. Pourquoi ? Car, notamment depuis 2005, les coûts de développement se sont envolés. Dès cette époque, on s’inquiète de cette hausse :

Voici le problème tel que je le vois : les coûts de production ont atteint de tels niveaux que les jeux commencent à coûter entre 3 et 10 millions. Il faut doubler ce montant pour obtenir le véritable coût pour une société, étant donné qu’il faut compter la promotion et la fabrication du produit. À ce niveau, les sociétés ne peuvent pas se permettre de tenter de créer de nouveaux genres. - Ken Williams, fondateur de Sierra, en 2005.

Un jeu PlayStation coûtait entre 800 000 dollars et 1,7 million de dollars à produire, alors qu’un titre PlayStation 4 majeur représente désormais un investissement de 20 à 40 millions. Face à l’attente toujours plus grande du public et les évolutions technologiques, les mastodontes tels que Grand Theft Auto ou Destiny dépassent même les 100 millions de dollars. Autant vous dire qu’à ce prix, un échec n’est pas envisageable. Évidemment, sans forcément parler de ces blockbusters, même les plus grands éditeurs ne peuvent pas se permettre d’investir 20 ou 30 millions dans une quarantaine de productions à la fois. Une seule solution, réduire le nombre de sorties par an.

Mais alors que les coûts de développement se multiplient, le prix de vente, lui, stagne. Chez votre revendeur, Grand Theft Auto V était vendu 60€ à sa sortie, tout comme le premier volet qui était affiché à environ 350 francs en 1997. L’un a nécessité le travail de plus de 1 000 personnes et l’autre, celui d’une équipe de 41 têtes. Que fait-on, alors ? On ajuste le prix des jeux en fonction de leur coût ? N’y pensez pas. Non, la solution s’appelle le Game As A Service et c’est précisément ce que nous retrouvons au cœur de la révolution actuelle de l’industrie vidéoludique. Le principe est de vendre un produit (ou l’offrir dans le cas du free-to-play) et de développer tout un tas de contenus additionnels payants autour de cette base. Ces contenus additionnels, ce sont bien évidemment les DLC. Avec ces ventes supplémentaires, les studios et éditeurs touchent des revenus plus importants et réguliers, comme l’expliquait Yves Guillemot à Le Monde à propos de The Crew :

Ce qu’il faut voir, et qui est très important dans ce type de jeux (ndlr : les jeux GAAS), c’est que les ventes ne se font pas sur le premier ou les deux premiers mois ; et que les revenus viennent sur le long terme, de différentes sources. Vous continuez à faire venir de nouveaux joueurs dans le temps. Nous avons vendu beaucoup, beaucoup d’unités de ce jeu (ndlr : The Crew) chaque année, après le lancement. Ce qui est complètement nouveau par rapport à ce que l’on connaissait auparavant. Avant, vous vendiez 80 % la première année, 10 ou 15 % la seconde année, et 5 % la troisième. Là, vous êtes sur un rythme complètement différent. – Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft.

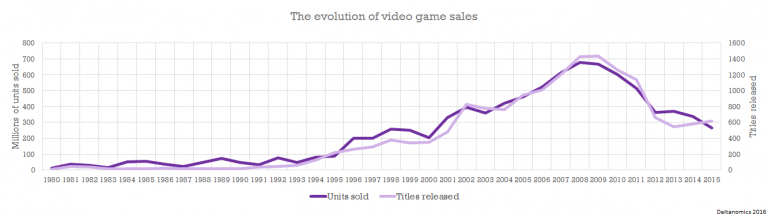

Et le nombre de joueurs dans tout ça ? Avec 2,3 milliards de gamers à travers le monde, nous atteignons aujourd'hui des records d'audience... Surtout sur mobiles. Du côté des machines de salon, cette fameuse hausse démographique est loin d'être flagrante, en témoignent les chiffres de ventes des consoles qui se présentent comme le meilleur indicateur possible. À l'heure actuelle, c'est la PlayStation 2 qui reste la plus vendue avec 157,68 millions d'unités écoulées à travers le monde, suivie de la Nintendo DS avec 154,02 millions. Cela nous ramène donc au tout début des années 2000. La PlayStation 4 (100 millions), la Xbox One (environ 41 millions) et la Switch (36,87 millions) ne représentent actuellement qu'un parc de 177,87 millions de clients potentiels, contre 273,03 millions pour la génération précédente. Certes, nos appareils actuels n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais face à une multiplication par 23 des coûts de développement, il faudrait des statistiques bien plus élevées pour rendre le système de l'achat classique à nouveau viable sur les grosses productions. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, le nombre de jeux vendus est également en baisse.

En termes de ventes pures et de sorties, l'industrie est en perte de vitesse.

Une nouvelle philosophie très rentable

Selon la philosophie du Games As A Service, un jeu ne s’arrête pas d’évoluer lorsqu’il sort sur le marché, c’est justement à ce moment-là qu’il naît. Après sa publication, les développeurs viennent injecter une quantité définie, ou non, de contenus additionnels et monétisés à l’expérience initiale. De ce fait, le studio peut amortir un peu plus son investissement et, si la réponse des joueurs est favorable, continuer à ajouter des éléments durant de nombreuses années. Pour satisfaire le consommateur et créer le fameux "engagement" que nous avons évoqué dans ce dossier, il faut bien veiller à être le plus régulier possible. L’un des exemples les plus flagrants à l’heure actuelle est Fortnite, qui se met à jour toutes les semaines avec de nouveaux modes, armes et skins. Une performance qui a permis à Epic Games de tirer sur la corde du Battle Royale jusqu’à plus soif. Avec l’utilisation seule des microtransactions, le studio américain a récolté 2,4 milliards de dollars en 2018 sur ce titre. Preuve que, lorsqu’il est bien appliqué, le modèle du GAAS est bien plus rentable que le modèle classique de l’achat unique.

Et maintenant ? Après la folie des lootboxes, impossible de savoir quels nouveaux concepts vont trouver les éditeurs pour booster les ventes de DLC, mais ce qui est sûr, c’est qu’ils ne s’arrêteront pas en si bon chemin. Car s’il a permis de compenser la hausse des coûts de développement, le Game As A Service a également fait décoller le profit au-delà des espérances. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Electronic Arts tire 28% de ses 4,950 milliards de dollars de recettes 2018-2019 des modes Ultimate Team de ses jeux de sport, des modes qui reposent essentiellement sur la vente de lootboxes. Take-Two engrange 58% de ses 540,5 millions de dollars de recettes du premier trimestre fiscal 2020 grâce aux DLC, Season Pass et microtransactions. Ubisoft gagne 47,9% de ses 314,2 millions d’euros de revenus du premier trimestre fiscal 2020 grâce aux DLC, Season Pass et microtransactions. Avec des résultats aussi probants, pourquoi changer de cap ?

Ce que nous sommes en droit d’attendre des éditeurs en revanche, c’est une certaine prise de responsabilité vis-à-vis des méthodes commerciales qu’ils emploient. À ce titre, les lootboxes apparaissent aujourd’hui comme une dérive, tant leur concept frise les limites du cadre légal. La confiance des joueurs envers les grands noms de l’industrie s’érode, n’allons pas ajouter trop d’eau dans le GAAS…